夏だから、「応援」から透けるものについて、考えてみた。

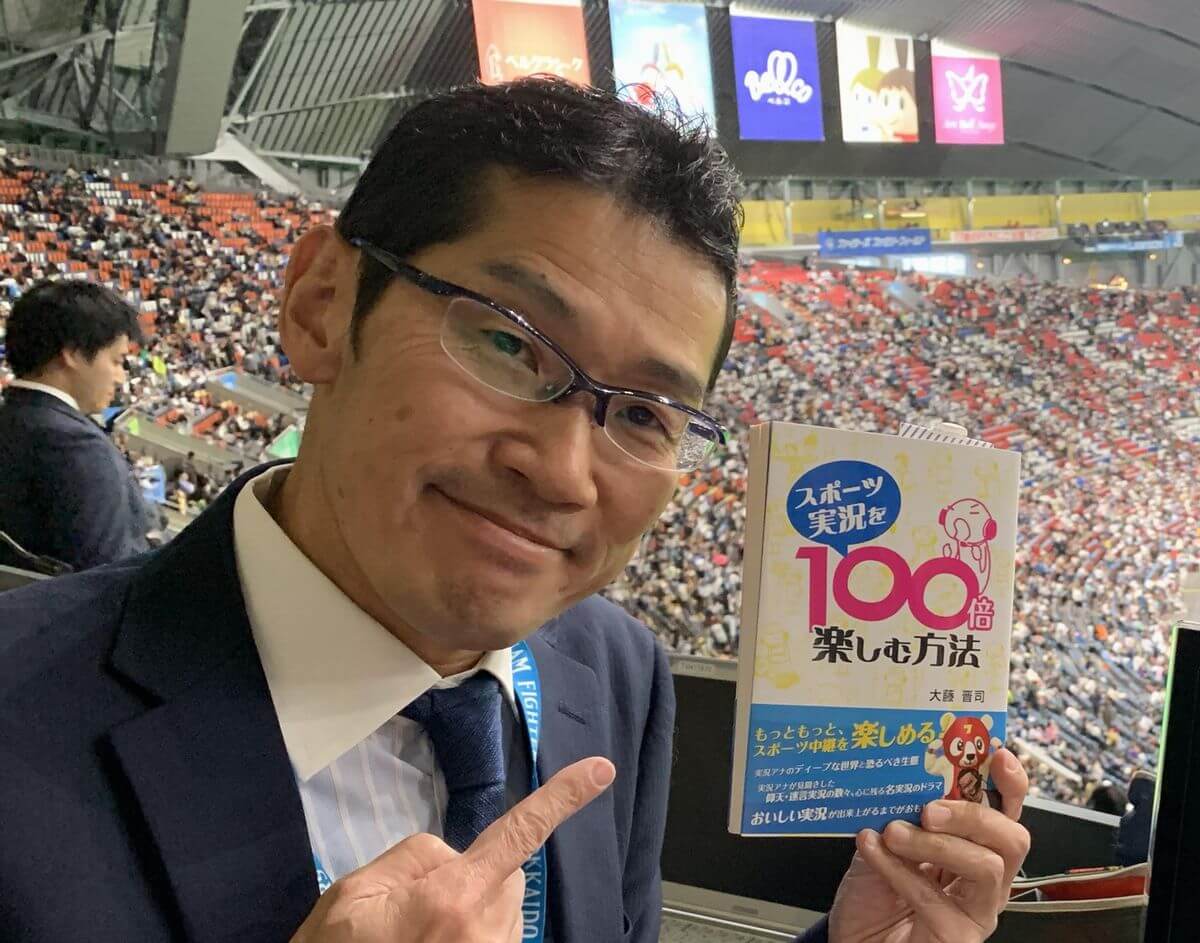

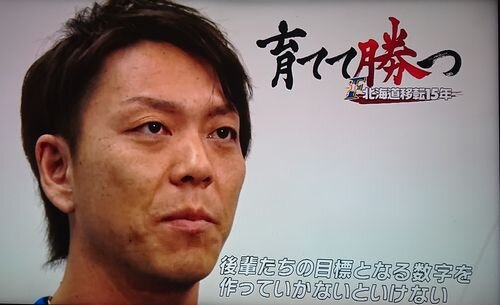

北海道はいつも以上に短い夏が早々に駆け抜けてしまったようですが、 本州はまだまだ「熱い」日々なんでしょうね。 画面を見ていると、それをひしひし感じます。 選挙の街頭演説で熱弁をふるう人々の額やまくったシャツからのぞく腕に光る汗。 後ろ姿を見たら、背中はバケツで水をかぶったように濡れている。 別の画面では、高校球児たちが灼熱の甲子園のグラウンドで青春を謳歌している。 共通するのは、「熱さだけじゃない」 拍手や歓声といった「応援する声」が、この夏、あちこちから聞こえてくる。 そうした風景を見ているからではないが、この夏は、 応援について考えることがあった。 今月初め、北海道を舞台とした、ゴルフの「名勝負」があった。 ご存知、石川遼選手が、最終日、同スコアで迎えた最終ホール、 鮮やかにバーディーを決めて優勝を果たした試合だ。 そのデッドヒートの最中、優勝を争った外国人選手が、チャンスを逸した際、 ギャラリーの一部から「拍手」が起きた。 その後、全米プロ選手権に出発する前の成田空港で、 石川選手は、そのシーンに触れて、珍しく報道陣を前に意見をしたという。 「ゴルフはブーイングのむかない紳士のスポーツ。 パットを外したことを喜ぶ応援のスタイルはゴルフにはないと思う。 ギャラリーも真摯な気持ちで見てもらいたい」 先日、新聞に載っていたエッセイストの酒井順子さんのコラムにも、 応援についての思いが書かれていた。 (8月18日付 読売新聞夕刊。以下、抜粋) “応援マナーとは、突き詰めれば一つしかない気がするのです。すなわち「相手のミスを喜ばない」ということ。 スポーツをしていると、相手のミスに思わずガッツポーズをしたくなることは、確かにあります。が、そこで喜びを顕わにしないのがマナー。 相手チームの打者が凡退すると、ちょっと小馬鹿にしたようなメロディーをトランペットで演奏するプロ野球の応援団がありますが、ですからあの音を聞くと、私は残念な気持ちになるのでした。凡退した打者を見下すのでなく、自チームのピッチャーを讃えればいいのにねぇ、と。” “誰かを応援するということは、自らの叶わぬ夢を誰かに託すことなのだと思います。応援する相手に自分の人生を重ねているからこそ、応援の仕方には、その人の本性、そしてその国の国民性が出るのではないか。” 特にうしろのほうの文章に、重みを感じます。 応援の名を借りた暴力や陵辱があることを、観戦する人は知らなければならない。 観戦の質が伴わないスポーツは、台無しだ。 プロ野球でも、プロゴルフでも、 小学生たちのサッカー大会でも、 運動会でも同じだ。 スポーツを実況したり、伝えたりする立場もまた、一緒だと思う。 「地元チームを応援するスタイルであれば、なんでもいい」 は、そのスポーツそのものを貶めている。 まして、視聴者はそれを見抜いている、と思う。 酒井さんのコラムの言葉を借りれば、 “スポーツを伝えるということは、自らの叶わぬ夢を誰かに託す”ことだろうし “実況する相手に自分の人生を重ねているからこそ、実況の仕方には その人の本性が出るのではないか“ というところか。 恩師の言葉がまた頭をよぎる 「アナウンスは、人格でするものです」 短い夏の暑さに、なんとなく間延びをしてしまっている自分の 背中をぴしゃりと叩かれた気分になった。